�����ōӂ��ăR���N���[�g�̍ޗ����ȁE�E�E

�����͉��̍�����M��

�R�Ď��i�d��R�₷�j�ƍ�i������Đ����Ƃ�����E�E�E�E�E���q���@

���ɂP�̊ԁA�i�i�̂Ċԁj�f�Ă��j�E�E�E�E�E�o��q���@

�@

���ꂪ������������q���E�o��q���@�Y���q

�ωΒf�M�����K(JIS 65�~114�~230)�@�C�\���C�g�@�a-�P�@�a-5�E�b-1

�ω����K�@�r�j�|�R�O�E�R�Q�E�R�T

�S���ω����K�E�Q.�T���ω����K

�E�E�E�l���s�@�R���ωΕ��H�Ə��E�E�E

���ωΒf�M�����K�͋��m�R�ŊȒP�ɐ邱�Ƃ��ł����H���ȒP�ɂł��܂�

�a��͌y���f�M���ɗD��Ă��܂������x���Ⴂ

�b��ɂȂ�ƒf�M���������x�D��

�S�A���O���@�@�@40�_�~40�_�̓S�A���O��

�Z���~�b�N�u�����P�b�g�i�����p�f�M�ށj�Q�T�_

�@�������Ɋ������ɂ��f�M�E�R��A�b�v

�M�d��(17�_)�@�Q����

�o���̓r���i�M�y�j�ŁA���x���O���t�ɂȂ�A���u���������@�E�E�E�l�H�������E�E�E

�ϔM�h���Ⴄ�@_(._.)_�@�@�E�E�E�����@�����T�C���E�E�E

�O�V�D�V�@�A���o�C�g�ő�H�̎�`���������f�M���������̂ŗq�Ɋ����Č���ƁA

�E�E�E�E�ۉ����ʃo�b�O���E���x�̏オ�������E�E�E�E�@�@�x����@_(._.)_

�@

�Q�O�O�W�D�P�D�R�O�@�q�o��

�@

�@

�Q�O�O�W�D�P�D�Q�W

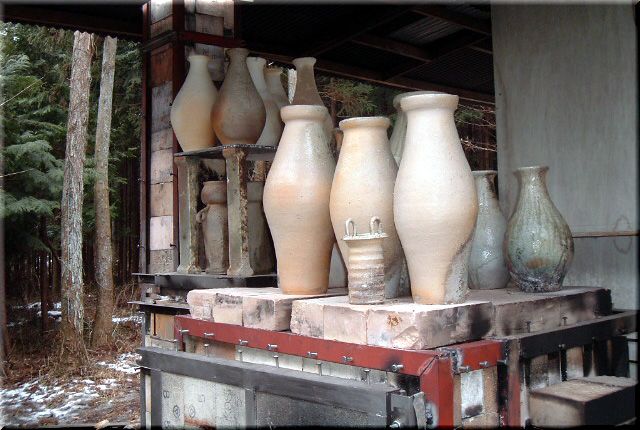

�`�l�U�F�O�O�`�����o�[�i�[�_��

�`�l�W�F�O�O�`�R����E�����}�E�|�ꂽ����R�₷

�P�P�O�O���`�{�i�I�ɐԏ��ŗq����

�Q���ԂŁ@�q�̏�̉��x�@�P�Q�T�O���@���̉��x�@�P�Q�S�O��

�˂炵���Ԃ͂S����

���̎����͂ƂĂ������@

�q�l�̎�����[������n�߂��@(-_-�)

�E�E�E�E�E���S�|�����E�E�E�E�E

���̑���G�ɂ��܂����B

���������牊�������o���A�q�̓V��Ɍ������Đi�ݓV��ɂԂ��荡�x�͐^���ɉ�����܂�

���ꂩ�珰���ɂ��鐁��������ʂ��āA�P�̊ԁi�i�̂Ċԁj�f�Ă��j��ʂ��āA���˂��o�ĊO�ɏo�܂��B

�@

�����o�[�i�[�@�����@�E�@���X�g���̂Q����C��

�@

�d�̓������@����

�@

�@

�����E�d�̃��X�g���i�R�Ď��j�@����

�@

����́A�������g���ā@���x���U�O�O�����x����d���g�p���ď��������x���グ��

���蕰���̖ړI�i�R�O�O���ȉ��j

��i�Ɋ܂�ł��鎼������������A����������

�Z���Ԃʼn��x���グ��ƁA��i�̔����A�ꊄ��A�c��

���X�g����݂����

���X�g���̉����琁���Q����C�ɂ���āA�d���悭�R������ʂ�����܂�

�����琁���Q����C�ɂ��A��i�ɂ�����D���P�O�O�����p�o����

�ԏ����A�Ȃ��d�Ƃ��ēK���Ă��邩

�R�ăJ�����[���傫���@��(����)�����܂�ۉ��͂��ł���@�Α��������L�т�

���̗q�́A�������̂ʼnΑ��̒����d���g���ƁA�R���ʂɎg���A���˂���O�֎̂Ă�M�ʂ̂ق����傫���̂�

�G�ؐd�ŏ[���ł���

�������A�G���܂��ƁA�_���S��_����������ʂɊ܂�ł���̂ŁA�֖�̒����Ƃ��Ȃ��悤��

���R�ւƔ�F���s����

�R��

�M�d��(17�_)�@�Q�����@

�@

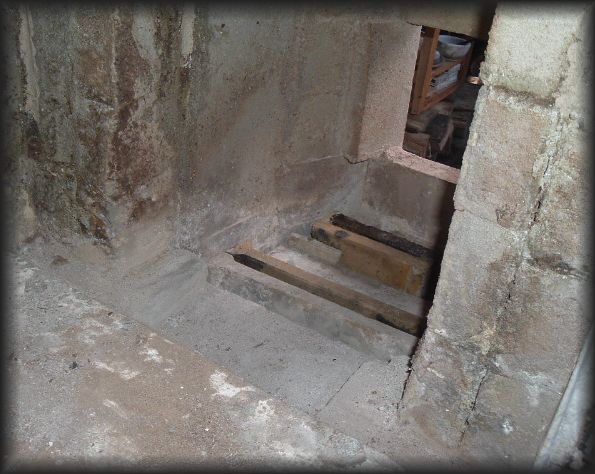

�P�̊ԁ@�i�̂Ċԁj�@���ˁ@�_���p�[�@����

�̂Ċ�

�������˂���X�g���[�g�ɊO���ɓ������Ȃ����

�f�Ă��p�@(�ΗV�т̊�)

�_���p�[�@����

�_���p�[�����t���āA����������

���˂��Ђ��͂������I�ɒ������A��߂鑕�u

���ˁ@����

���˂͈������ǂ����邭�炢�ŁA�_���p�[�Ŕ���������

���˂́A�q���ɓK���ȉ��̂Ȃ��������A�R����R�₵�A����r�o���A����������

�������悭����ɂ́A���˂��A�Ȃ�������

�q�̕�����

�˂炵���Ԃ́A�����قǗǍD�ȍ�i��������

���E�E�E�E�P�̊ԁA�i�i�̂Ċԁj�f�Ă��j

�E

���E�E�E�E�R�Ď��i�d��R�₷�j�ƍ�i������Đ����̏�@�@�E�E�E�E��

�˂炵�̓r���_���p�[�����������̂ʼn��x����������

�q�l��

�d������x�Ɏ��R�D�������オ��A��i�ƒI�ɗo�����Ă��܂��̂�

����[�⓹��y�ȂǁA�Ă��Ă����܂�Ȃ��y�ŏ����ȃ_���S�����A��i�ƒI�̊Ԃɂ��܂��B

�l�H�I�ɓV�R�D��t����ɂ�

�V�R�D�͈�̕������炵���D���Ƃ�ł��܂���A����������Ɋ|����

�b�l�b�i���w�Ёj���X�v���[�Ő����A�������ŊD���|����

���Ԃ蕰��

�����o�[�i�[��1���ԂɂV�O�`�P�O�O���̂������ŏ�������

�d�q�̎_���Đ��ƊҌ��Đ�

�d�̂��ׂ�^�C�~���O�Ō��܂�

�d���R���āi���肩��M��D���R���A���̂Ƃ��T�O���O�㉷�x��������j

���ɂȁA�R���オ�艷�x���������i���x�͂U�O���O�㉷�x���オ��j

�����������炢�ɂȂ�ƁA�������ɉ��x���Ⴍ�Ȃ�B

�܂�A�P��̓��d�łP�O���O�サ���㏸���Ȃ�

�_���Đ��́A�s�[�N�𑨂��Đd�𑫂��ĕ���

�Ҍ��Đ��́A�s�[�N�̎�O�Őd�𑫂��ĕ����@

�@

���˂ɕt���Ă���d������^�C�~���O�����߂錊

���ߕ���

�_���p�[�ƂQ����C�Ɛd�w�����̐d�̓����^�C�~���O�x�Ɠ����ŖڕW�̉��x�i�P�Q�T�O���j�ɒB������

�Y�E�d�i���E���E�w�j�𓊂�����A�q����Y�f�ŏ[�������A��i�ɐZ�ݍ��܂��ĕω������҂���

�E�E�E�E�E�Y�����E�E�E�E�E

���˂���A���Ɖ��������悭�o��B���ꂪ������������A�_���p�[�����S�ɕ߁A���܂��ɓ���B

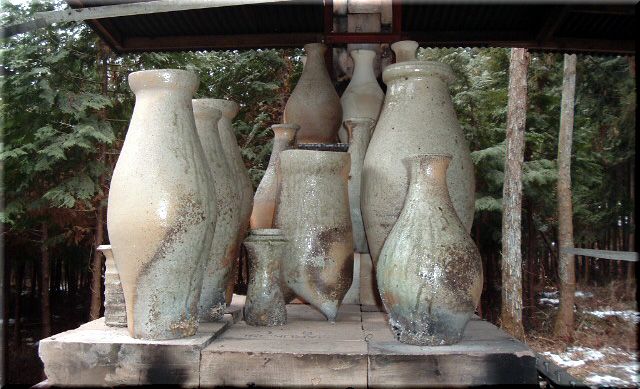

�q��

�q������������Ă����Ƃɂ���āA�q�̓V��ȂǂɁA���R�ւ����A�Ă����̐��ʂ̂悤���Y��ɐ����Ă��܂��B

���̗l�ɐ���ƁA�q�̓������M�˂��A�R���̐ߖ�ɂȂ���܂��B

�������A�Đ����Ɏ��ɂȂ��āA��i�ɍ~�肩����B

������A���������i�Ƃ��邩�A���_�Ƃ��邩�E�E�E�E�E

�����o��

�q�����Œ����߂Ă̈����o�������Č���

�}�ɗ�߂鎖�œ������̂���Όn�̎��R�ւ����҂ł���

�q�o��

�Đ��ɂ��������ԂƓ����x�̎��Ԃł��܂��A�q�o������B

�q�̏ꏊ�ɂ���ēy�̏Ă����܂�⎩�R�ւ̊|���ς���Ă���

�q�l�߂̂Ƃ�������x�Ă��オ���\���ł���̂ŗq�l�߂��l����

�@

�I�g�݂�q�̏�ōČ�����

�@

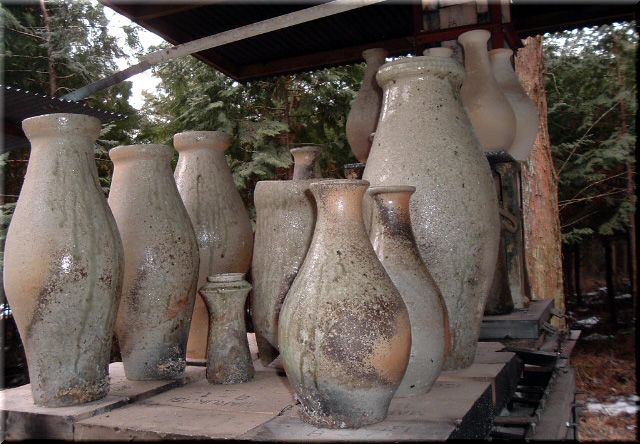

���ۂ́A���ʂ̍�i�i�R�{���Ԋ�j�̑O�ɁA�E�̚₪�������B

�R�{���Ԋ�̕\�ʂɎ��R�ւ̊|���ʔ���

���X�g���̎���ɗq�l��

�@

���ʂɂ͊D��肪����

�d�������ɋ߂���i�́A�����ς���ł����o����

���ʂ͎��R�ւ�����

���Ԃ��Z���̂Ŕw�ʂ͎��R�ւ����Ȃ�

�@

�@

����ׁ̈A�q���|���@�̐_�l�Ɍ��@_(._.)_

�@

�M�d�ȊD���W�߁A�֖���

�Ă������́A���w���P�O���E�̗͂R�O��(�d����E�O��E�E�E)

�c���̐_�l�ɂ��F��